Hamburger Sternwarte

Gebäude & Teleskope - Äquatoreal

![(5.5 kB Das Äquatorial (heute) [39 kB])](aequatorial_small.jpg) Das Äquatoreal ist das älteste noch in Bergedorf aufgestellte Fernrohr.

Es handelt sich um einen Refraktor von 26cm Öffnung und 3 m

Brennweite.

Das Äquatoreal ist das älteste noch in Bergedorf aufgestellte Fernrohr.

Es handelt sich um einen Refraktor von 26cm Öffnung und 3 m

Brennweite.

Der Begriff ,,Äquatoreal`` (auch ,,Äquatorial``) wird in

zweifacher Bedeutung verwendet. Im weiteren Sinne (sowie allgemein im

englischen und französischen Sprachgebrauch) bezeichnet Äquatoreal einen

parallaktisch (= im Äquatorsystem beweglich) montierten Refraktor.

Diese Bezeichnung entstand Ende des 18. Jahrhundertes mit den ersten

parallaktisch montierten Fernrohren, um sie von den damals

gebräuchlicheren, im Azimutsystem montierten Fernrohren (Meridiankreise,

Vertikalkreise, Passageinstrumente etc.) unterscheiden zu können. Im

engeren Sinne ist ein Äquatoreal ein parallaktisch montiertes Fernrohr,

das mit großen, fein geteilten Kreisen und Ablesemikroskopen versehen

ist, um auch außerhalb des Meridians direkte Positionsbestimmungen

durch Messung von Rektaszensions- (bzw. Stundenwinkel-) und

Deklinationsdifferenzen vornehmen zu können. Das Hamburger Äquatoreal

ist das größte je gebaute Teleskop dieser Art. Allerdings blieb die

Genauigkeit der Positionsbestimmung stets erheblich hinter derjenigen von

Meridianbeobachtungen zurück, so daß die instrumentelle Entwicklung hier

in eine Sackgasse lief.

Das Hamburger Äquatoreal wurde 1867 von der Hamburger Firma A. Repsold &

Söhne fertiggestellt und in einem bereits 1855 errichteten Turm mit

eiserner Kuppel an der Nordseite des alten Sternwartengebäudes am

Millerntor aufgestellt. Das zweilinsige Objektiv stammt von der Münchner

Firma G. und S. Merz. 1870 wurde ein zweites Objektiv von dem Hamburger

Optiker Hugo Schröder für dieses Instrument geschliffen, das sich aber

als weniger gut erwies als das Merzsche Objektiv.

Das Hamburger Äquatoreal wurde 1867 von der Hamburger Firma A. Repsold &

Söhne fertiggestellt und in einem bereits 1855 errichteten Turm mit

eiserner Kuppel an der Nordseite des alten Sternwartengebäudes am

Millerntor aufgestellt. Das zweilinsige Objektiv stammt von der Münchner

Firma G. und S. Merz. 1870 wurde ein zweites Objektiv von dem Hamburger

Optiker Hugo Schröder für dieses Instrument geschliffen, das sich aber

als weniger gut erwies als das Merzsche Objektiv.

In seiner Zeit am Millerntor wurde das Äquatoreal hauptsächlich

für visuelle Beobachtungen von Kometen und Kleinplaneten

eingesetzt. Aber auch umfangreiche Programme zur Positionsbestimmung

der ,,Nebelflecke`` wurden mit dem Instrument durchgeführt,

ohne daß man wohl damals wußte, welcher Natur diese Objekte waren.

Im Mai 1908 wurde das Instrument demontiert und nach gründlicher

Überholung durch die Fa. Repsold im Juni 1909 am neuen Standort in

Bergedorf wieder aufgestellt. Hierzu wurde ein eigenes neues

Beobachtungsgebäude im Südosten des Sternwartengeländes errichtet. Die

alte Kuppel von 6m Durchmesser konnte hingegen wiederverwendet werden,

lediglich der Spaltverschluß mit Klappen wurde durch einen Spaltschieber

ersetzt. Zur leichteren Bedienbarkeit befindet sich in der Kuppel ein

hölzerner Beobachtungsstuhl, mit dem sich der Beobachter mittels

Seilzügen um das Teleskop herum sowie auf und nieder bewegen kann, ohne

aufstehen zu müssen. Nachdem auch die anderen Instrumente betriebsbereit waren, versuchte man festzustellen, ob das Aequatoreal sich auch für absolute Positionsbestimmungen eignen würde, diese Versuche verliefen aber im wesentlichen ergebnislos, so daß weiterhin nur relative

Messungen durchgeführt wurden.

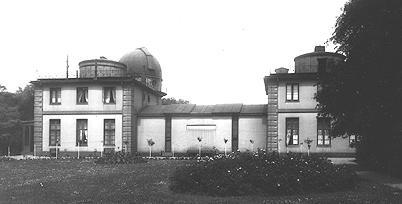

![(4.4 kB Das Gebäude des Äquatorials (heute) [41 kB])](aequ_geb_small.jpg) In den ersten Jahren in Bergedorf wurde das Äquatoreal zunächst von K.

Graff vielfältig für visuelle Beobachtungen von Planeten, Kometen und

veränderlichen Sternen eingesetzt. Nach dem ersten Weltkrieg, als die

neuen größeren Teleskope in Bergedorf sämtlich in Betrieb standen,

wurde es jedoch recht still um das Instrument. In den Jahresberichten der

zwanziger und dreißiger Jahre taucht es nur sporadisch auf.

In den ersten Jahren in Bergedorf wurde das Äquatoreal zunächst von K.

Graff vielfältig für visuelle Beobachtungen von Planeten, Kometen und

veränderlichen Sternen eingesetzt. Nach dem ersten Weltkrieg, als die

neuen größeren Teleskope in Bergedorf sämtlich in Betrieb standen,

wurde es jedoch recht still um das Instrument. In den Jahresberichten der

zwanziger und dreißiger Jahre taucht es nur sporadisch auf.

Eine späte Blüte erlangte das Äquatoreal jedoch nach dem zweiten

Weltkrieg in den Händen des passionierten Liebhaberastronomen

Max Beyer.

Von 1946 bis 1977 beobachtete Beyer in fast jeder klaren Nacht Kometen und

veränderliche Sterne. Seine visuellen Beobachtungsreihen sind ein

Musterbeispiel an Gleichmäßigkeit und Sorgfalt, sie wurden regelmäßig

in den ,,Astronomischen Nachrichten" publiziert. Bis in die

jüngste Vergangenheit galt Beyer als der Beobachter mit der weltweit

größten Zahl von visuellen Kometenschätzungen. Daneben diente das

Äquatoreal gelegentlich für öffentliche Führungen.

Nach jahrelangem ,,Dornröschenschlaf" und entsprechendem Verfall wurde

das Gebäude des Äquatorials zwischen Mai 2004 und November 2005 auf

Initiative des Fördervereins

restauriert und mit der Originalfarbgebung

versehen. Die Mittel hierzu kamen von der Hamburger Stiftung

Denkmalpflege, der Bergedorf-Stiftung, vom Förderverein selbst und von

einer Reihe von Einzelspenden.

Das Teleskop ist noch nicht restauriert aber betriebsfähig. Es ist

beabsichtigt, das Äquatorial künftig wieder für öffentliche

Beobachtungen zu nutzen, doch ist hierzu noch ein Rückschnitt der das

Kuppelgebäude umgebenden Vegetation erforderlich.

Text und Bilder von Matthias Hünsch

Postscript Version

|